Приборы управления огнем

Для орудий главного калибра проект предусматривал центральный пост управления, располагавшийся в бронированной башне над командным пунктом. На его вращающейся бронированной части стоял 4,57-м дальномер. В январе 1915 г. решили все новые тяжелые корабли снабжать приборами для наведения орудий главного калибра. Поэтому еще до завершения постройки на всех кораблях были установлены такие приборы: один на колпаке боевой рубки, другой на фор-марсе. Комплект состоял из 4,57- м дальномера и открыто стоящего прицельного приспособления для ближних дистанций.

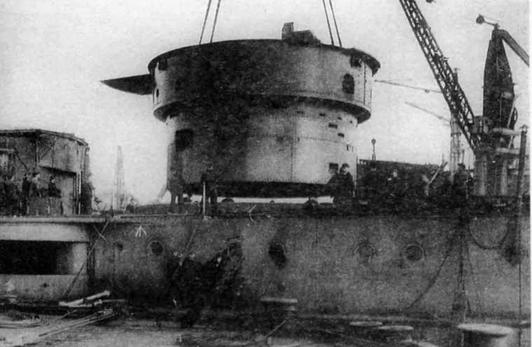

"Бархэм" у достроечной стенки. 9 марта 1915 г.

Работы по монтажу приборов были завершены в марте 1915 г., т. е. до окончания строительства линкоров. При этом всей артиллерией главного калибра можно было управлять из второй башни (башни "В").

Пост управления огнем 152-мм орудий первоначально находился у боевой рубки, у ее стенки. Приборы управления огнем вспомогательной артиллерии были заказаны в декабре 1914 г., но их поставка задержалась. Поэтому в ноябре-декабре 1916 г. линкор "Куин Элизабет" был оснащен временными приборами, которые лишь в мае

1917 г. были заменены постоянными. "Малайя" и "Вэлиант" получили такие приборы в апреле 1917 г., "Уорспайт" и "Бархэм" — в июле 1917 г.

Второй пост управления огнем 152-мм орудий был оборудован у компасной платформы.

Броневая защита Расположение брони было почти таким же, как на линкорах типа "Айрон Дьюк". В чем-то броневая защита новых линкоров была усовершенствована, в чем-то ослаблена. В целом бронирование кораблей типа "Куин Элизабет" следует признать недостаточным, но, имея в виду их возросшее водоизмещение частично оправданным и сомнительно, что даже кардинальное усиление защиты принесло бы пользу этим кораблям.

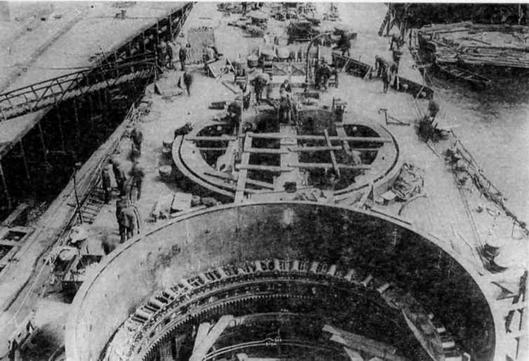

Основная часть броневого пояса тянулась вдоль корпуса от барбета первой башни ("А") до барбета четвертой ("У") и имела ширину около 4 м.

Она состояла из плит длиной 4,57 и шириной 3,96 м. Высота той части броневого пояса, где он имел максимальную толщину (330 мм), равнялась 2,28 м. Вверх пояс продолжался еще на 1,21 м при толщине 152 мм, вниз — на 91,4 см при толщине 203 мм. Такое расположение бортовой брони было более прогрессивно по сравнению с линкорами типа "Айрон Дьюк", у которых она состояла их трех полос, образованных плитами толщиной 203, 305 и 229 мм. Но верхняя часть броневого пояса у кораблей типа "Айрон Дьюк" была сильнее: 203 мм против 152 мм.

Боевая осадка[* Теоретически это средняя осадка между максимальной и минимальной.] линкоров типа "Куин Элизабет" равнялась 9,47 м, при этом броневой пояс на 1,85 м находился ниже ватерлинии. В остальном броневая защита новых линкоров походила на таковую линейных кораблей типа "Айрон Дьюк", но толщина палуб была меньше. Это было опасно, особенно при попаданиях снарядов с больших дистанций. Не случайно после Ютландского сражения над артиллерийскими погребами на промежуточной палубе у кораблей типа "Куин Элизабет" были уложены плиты из высокоэластичной стали толщиной 254 мм.

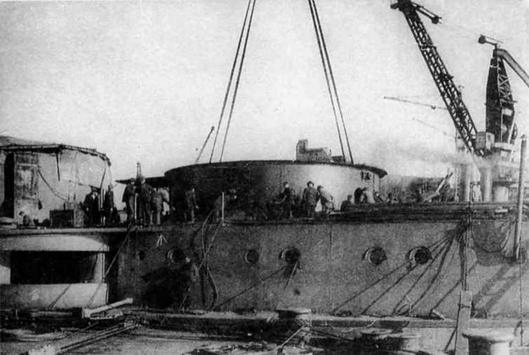

"Бархэм" у достроечной стенки. 17 мая 1915 г. (вверху) и 7 июня 1915 г.