Бронеавтомобили вермахта

Тяжелый бронеавтомобиль Sd.Kfz.232 (8-Rad). Балканы, 1941 год

Бронеавтомобили в течение всей Второй мировой войны являлись весьма важной составляющей вооружения танковых и моторизованных частей и соединений Вермахта и войск СС. Они как нельзя лучше соответствовали доктрине развертывания высокомобильной механизированной армии, которая начала осуществляться сразу после прихода Гитлера к власти.

К постройке броневых машин в Германии приступили еще задолго до Первой мировой войны. В 1906 году был изготовлен и успешно прошел испытания бронеавтомобиль Ehrhardt ВАК, вооруженный 50-мм противоаэростатной пушкой. За ним последовало еще несколько образцов броневиков различного типа. Наиболее удачным из них стал тяжелый полноприводной Ehrhardt E-V/4, выпущенный серией из 32 единиц в 1917 — 1918 годах.

По Версальскому мирному договору Германии не разрешалось иметь танки и бронеавтомобили. Однако Булонский протокол, подписанный 23 июля 1920 года, позволял Веймарской республике иметь 105 бронированных машин без вооружения (по 15 на каждую дивизию Рейхсвера), предназначенных для перевозки солдат. Еще 150 броневиков уже с вооружением разрешалось изготовить для полиции. Последняя получила 24 бронеавтомобиля фирмы Benz, 30 Ehrhardt и 31 Daimler. В Рейхсвер поступили броневики Daimler DZVR, близкие по конструкции к полицейским. Эти боевые машины вместе с деревянными макетами танков, установленными на легковых автомашинах, участвовали в маневрах Рейхсвера в 1920-е годы. К сведению, один из последних полицейских броневиков Daimler, получивших в Вермахте обозначение Sd.Kfz.3, был уничтожен в Берлине при штурме рейхсканцелярии в апреле 1945 года.

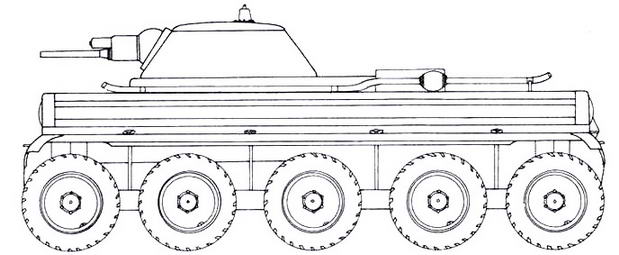

Со второй половины 1920-х годов в Германии началась разработка многоколесных шасси, так как, по мнению военных, именно такие машины полностью отвечали тактико-техническим требованиям, предъявляемым к разведывательным бронеавтомобилям. До весны 1928 года планировалось построить шесть прототипов, а в течение следующего года провести их испытания. Заказ разместили на трех фирмах: Magirus, Biissing-NAG и Daimler-Benz. Каждая из них должна была изготовить по два прототипа. Daimler-Benz и Magirus создали довольно похожие друг на друга машины, получившие название ARW (Achtradwagen — восьмиколесный автомобиль). Следует отметить, что машина Daimler-Benz, спроектированная в штутгартском КБ фирмы, создавалась при участии Ф.Порше. Фирма Bussing-NAG, в свою очередь, спроектировала прототип ZRW (Zehnradwagen — десятиколесный автомобиль).

Прототипы передали Рейхсверу в начале 1931 года. Испытания проводились на полигонах в Куммерсдорфе, Вюнсдорфе и Путлосе и протекали вполне успешно. В тот период бронеавтомобили ARW и FRW представляли собой совершенно новое слово в области бронетехники. Машины имели привод на все колеса и могли преодолевать водные преграды вплавь, что позволяло им действовать в самых сложных условиях. Но при всех своих достоинствах машины обладали одним серьезным недостатком — они были дорогие. Восьмиколесный ARW фирмы Daimler-Benz обошелся Рейхсверу в 120 тыс. марок! От планов их серийного производства пришлось отказаться.

Только в 1934 году немцы возобновили серийный выпуск броневых автомобилей, которые, наряду с другими видами небронированного автотранспорта, поступали в основном в кавалерийские части, постепенно вытесняя из них лошадей. С 1936 года броневики стали стандартным вооружением моторизованных разведывательных подразделений. Развитие их конструкции шло по двум основным направлениям: легкие машины с колесной формулой 4x4 и тяжелые — с формулой 8x8. Причем в создании последних немцы особенно преуспели, завершив в 1944 году их семейство созданием тяжелого бронеавтомобиля Puma — наиболее мощного броневика Второй мировой войны.

Шасси Daimler-Benz ARW во время испытаний. 1929— 1930 годы

Бронеавтомобиль Kfz.3 во дворе рейхсканцелярии. Берлин, май 1945 года. На заднем плане — прототип бронеавтомобиля Krupp L2H43