5.3.3. Устройства защиты от лазерных средств съема информации

Простой модулятор стекла

Для скрытности проведения перехвата речевых сообщений из помещений могут быть использованы устройства, в которых передача информации осуществляется в оптическом диапазоне. Чаще всего используется невидимый для простого глаза инфракрасный диапазон излучения.

Наиболее сложными и дорогостоящими средствами дистанционного перехвата речи из помещений являются лазерные устройства. Принцип их действия заключается в посылке зондирующего луча в направлении источника звука и приеме этого луча после отражения от каких-либо предметов, например, оконных стекол, зеркал и т. д. Эти предметы вибрируют под действием окружающих звуков и модулируют своими колебаниями лазерный луч. Приняв отраженный от них луч можно восстановить модулирующие колебание.

Исходя из этого, рассмотрим один из достаточно простых, но очень эффективных способов защиты от лазерных устройств. Он заключается в том, чтобы с помощью специальных устройств сделать амплитуду вибрации стекла много большей, чем вызванную голосом человека. При этом на приемной стороне возникают трудности в детектировании речевого сигнала.

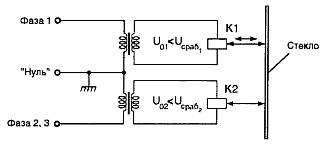

Вашему вниманию предлагается простая схема защиты от лазерных средств съема информации (рис. 5.29).

В качестве модулятора с частотой 50 Гц используется обычное малогабаритное реле постоянного тока РЭС22, РЭС9. Выводы обмотки подключаются к источнику переменного тока напряжением чуть ниже порога срабатывания. Реле жестко крепятся к стеклу эпоксидным клеем. За счет разности фаз подводимых к реле К1 и К2 напряжений и неидентичности порогов срабатывания этих реле удается получить случайные (хаотические) колебания стекла.

Многочастотный генератор

Фильтрация периодического сигнала не представляет особого труда и может быть выполнена с помощью простого режекторного фильтра. А вот использование многочастотной помехи увеличивает вероятность закрытия полезной информации, т. к. необходимо применение нескольких, в зависимости от количества используемых частот, точно настроенных фильтров. И чем больше количество частот в многочастотной помехе, тем более сложно выделить необходимую информацию.

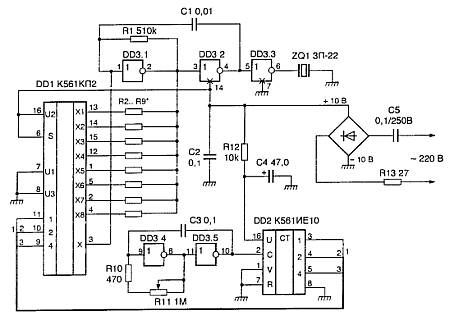

Многочастотный генератор, схема которого изображена на рис. 5.30, можно использовать в качестве генератора шума и устанавливать на стекла и рамы (выходным элементом здесь является пьезокерамический излучатель ZQ1).

Рис. 5.30.

Практически, это RC-мультивибратор на элементах DD3.1, DD3.2, частота которого регулируется включением дополнительных резисторов R2—R9 параллельно основному R1. Таким образом, частота на выходе увеличивается соответственно уменьшению общего сопротивления резисторов.

Изменение тональности происходит циклически с периодом в восемь тактов, при этом с каждым тактом частота может не обязательно последовательно уменьшаться или увеличиваться, значение ее для каждого такта выбирается произвольно, подбором номиналов R2—R9 соответствующим образом.

Переключение резисторов обеспечивает мультиплексор DD1, в соответствии с двоичным кодом, поступающим на его входы «1», «2», «4» со счетчика DD2.

Длительность звучания каждого такта и скорость смены тактов определяется быстротой работы мультиплексора, а следовательно частотой тактового генератора на элементах DD3.4, DD3.5, импульсы от которого поступают на счетный вход счетчика DD2. Скорость изменения тактов можно регулировать резистором R11.

Если требуется в определенном такте сделать паузу (во время действия этого такта на выходе устройства будет логический нуль), нужно соответствующий вывод мультиплексора соединить не с одним из резисторов R2-R9, а с плюсом питания, а соответствующий резистор не устанавливать.