Сказка о ртутном ноже

Из области наиболее популярных легенд самой живучей и захватывающей является сказка о «ртутных» ножах для метания, которые можно швырять хоть боком из-под ноги задом наперед — и они все равно вонзятся точнехонько между глаз врага, стоящего за полторы сотни метров от вас.

Но тут необходимо сразу оговориться: с технической точки зрения ничего сказочного в идее ртутного ножа нет, и редкие экземпляры этого удивительного оружия действительно существуют в подлунном мире. Поскольку лично мне запускать их в цель не доводилось, я опишу лишь общий принцип действия и приведу достоверный пример, слышанный мною от непосредственного участника событий. Нет никакого смысла рисовать чертежи или схемы таинственных ножей, поскольку заложенная в них идея проста и очевидна, но конкретное ее воплощение в металле очень и очень (к счастью) сложно.

Суть в том, что вдоль оси достаточно толстого по такому случаю клинка проходит продольный канал, глухое тупиковое отверстие. Чем ближе к острию оно заканчивается, тем лучше. По оному каналу свободно перемещается, бегая взад-вперед, капелька ртути. В момент броска (но отнюдь не абы какого) эта ртуть плюхается вперед, мигом ориентируя нож в полете острием строго в цель. Уж насколько востер глаз и тверда рука — это ваше дело, конструкция лишь обеспечит вонзание без боковых завалов и огрехов, подобно дротику или стреле.

А технологические сложности здесь те, что для получения столь длинного и узкого (не более 3 мм в диаметре) отверстия предстоит обзавестись как минимум специальным сверлом, каких я в жизни не видывал даже на «закрытых» производствах, да еще вдобавок потребуется высокоточный координатно-расточной станок, обеспечивающий необходимую соосность сверла и клинка. А то ведь, пожалуй, оно вылезет куда-нибудь вбок — ведь толщина стенки всего один миллиметр. Далее: чистота обработки внутренней поверхности нашего канальца должна быть под стать ружейному стволу, то есть речь идет, скажем прямо, о полировке, иначе бегущая ртуть разобьется на мелкие шарики обо все эти заусенцы. Предполагается, что клинок прям, будто стрела, но всякий, кто хоть раз в жизни пробовал закаливать нож, может рассказать немало интересного о том, как прекрасную заготовку гнет и сворачивает свиным хвостом в результате никому не ведомых причин. Согласитесь, метать в цель кривой ножик еще хуже, чем стрелять из гнутого ствола. И напоследок, запуская внутрь рожденного в муках клинка ртуть, необходимо откачать из канала воздух, создав какой-никакой вакуум, иначе наша капля и не подумает свободно бегать туда-сюда, поскольку уподобится поршню.

Вот и все! Видите, как просто? Так что — за дело… Обо всяких там мелочах касательно баланса и потребного количества «живого серебра» говорить не стоит, ибо, храбро одолев исходный набор препятствий, вы какнибудь «пристреляете» чудо-оружие.

Существует, правда, некая разновидность метательного орудия со ртутью внутри, ножом никак не являющаяся. Это всего-навсего заостренная стальная трубка довольно приличного (порядка 10–15 мм) диаметра, задний конец которой заглушен обычным винтом. Поскольку ртутный канал велик и просторен, ни полировки, ни откачки воздуха не требуется, но это не мешает примитивному дротику вонзаться в цель точнехонько острием.

Однако самое интересное то, что игра не стоит свеч, поскольку путем усердных тренировок можно добиться устойчивого навыка попадать в нужное место решительно любым попавшимся под руку предметом — от столовых ножей и вилок до серпов и гвоздей, не связываясь ни с какой ртутью.

Теперь обещанные истории, иллюстрирующие оба варианта.

В 1979 году, во время катания на лыжах в Терсколе, я встретил одного весьма интересного человека. Он во время войны служил в разведке, теперь же это был худощавый седой старичок, довольно немногословный. Но как-то за чаем при свечах он таки порассказал нам про свое житье-бытье, и в числе прочего я запомнил, что была у него немецкая ртутная финочка, которую действительно можно было бросить хоть боком — она упрямо втыкалась острием, причем тем лучше, чем больше (до известных пределов) была дистанция, поскольку ножу необходимы некоторое время и простор для самобалансировки. Он говорил, что поснимал с ее помощью немало часовых.

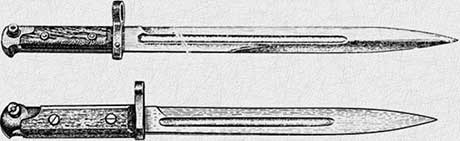

Обратную сторону медали демонстрирует не единожды слышанная мною от своего дядюшки история о волшебном якуте из тайги и тундры, который служил у него в батальоне и прошел всю войну с первого до последнего дня, а после победы еще долгие годы писал письма и слал открытки по праздникам. Он владел феноменальной и необычайной техникой метания обыкновенного тяжелого штык-ножа, причем умел метать его из положения лежа, зажав острие между большим и указательным пальцами рукояткой вперед-вверх. Мало того, что он метров за десять попадал чуть ли не в пятак, пробивая увесистым орудием дюймовую сосновую доску насквозь, так еще умудрялся ориентировать плоскость клинка, вгоняя его строго горизонтально. Это делалось неспроста. Когда таким образом он снимал часовых, то вгонял штык всегда чуть ниже кадыка. Горизонтальность широкого клинка, по его словам, обеспечивала гарантию бесшумности, перекрывая горло подобно заслонке. Чтобы вы смогли лучше представить, о чем идет речь, вот изображение того самого штык-ножа от самозарядной винтовки Токарева образца, уж не знаю, то ли 1938 (СВТ-38), то ли 1940 (СВТ-40) года. На всякий случай привожу обе модификации.