Мортиры большой мощности

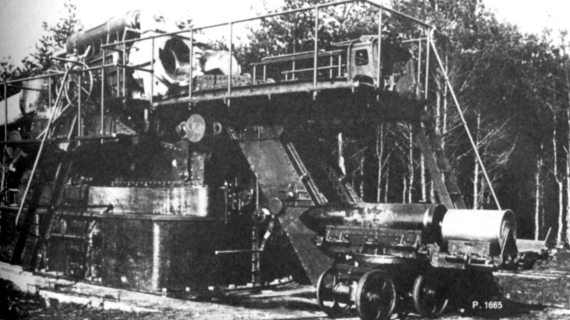

Во время Первой мировой войны кайзеровская армия применяла 420-мм мортиры «Гамма», созданные концерном «Крупп». Одно такое орудие удалось спрятать от союзнической контрольной комиссии на заводском полигоне в Меппене. В 1936-37 гг. оно использовалось для испытаний специальных снарядов, а впоследствии было передано на вооружение отдельной батареи. Численность личного состава такой батареи, представлявшей собой, по сути, расчет мортиры, составляла 285 чел.

Мортира «Гамма» являлась полустационарным орудием, требующим серьезного оборудования огневой позиции с рытьем котлована и установкой в нем основания. В зависимости от характера местности подготовка позиции и установка орудия занимали от двух до пяти дней. Вес мортиры достигал 140 т (сам ствол с затвором весил 22 т), под стать ей были и боеприпасы — бетонобойные снаряды весом 1003 кг. Перевозилось орудие только железнодорожным транспортом — для этого требовалось десять платформ.

Ввиду низкой мобильности орудие «Гамма» не нашло широкого применения во Второй мировой войне. Зафиксировано лишь два случая его применения в бою — в 1942 г. при осаде Севастополя (сделано 188 выстрелов) и в сентябре 1944 г. при подавлении Варшавского восстания.

Ещё одним образцом орудия большой мощности, сохранившимся со времен Первой мировой войны стала 280-мм (реально калибр составлял 283 мм) береговая мортира обр. 1908 г. разработки концерна «Крупп». Несколько таких уцелевших орудий были приняты на вооружение вермахта под обозначением 28 cm Haubitze L/12 (28 cm H L/12). Так же, как и «Гамма», это орудие было полустационарным и требовало длительной подготовки огневой позиции (3–4 дня), но в разобранном виде перевозилось на прицепах, буксируемых полугусеничными тягачами. Весила система 37 т, но в боевом положении в зависимости от типа основания все достигал 50 т. Огонь велся снарядами весом 350 кг.

Полустационарная мортира «Гамма»

Гаубицы H L/12 применялись при осаде Севастополя.

Более современной была 355-мм гаубица М 1, созданная фирмой «Рейнметалл» в 1935 г. Она была принята на вооружение вермахта как 35,5 cm Haubitze M 1 (35,5 cm H M 1) и пеоступила на испытания в 1939 г. Орудие было более мобильным — его составные части перевозились на шести прицепах (на седьмом перевозился в разобранном виде подъемный кран с электроприводом, необходимый для сборки орудия на позиции). Для перевода в боевое положение для стрельбы с лафета требовалось минимум два часа. Но с лафета орудие имело очень ограниченный угол горизонтальной наводки — всего 60. При установке же основания в котлован обеспечивался круговой обстрел. Вес бетонобойного снаряда Gr.Be. составлял 575 кг. Он обеспечивал пробитие бетонного перекрытия толщиной 1 м — цифра не весьма впечетляющая, но соответствующая тактико-техническому заданию. В ходе войны был разработан более тяжелый снаряд весом 925 кг, способный пробить бетонное перекрытие толщиной до 4 м, но на вооружение его так и не приняли — не было подходящих целей. Подъемный и поворотный механизмы имели электроприводы, питание которых обеспечивал специальный дизель-генератор.

Батареи, вооруженные Н М 1, были одноорудийными. В общей сложности было изготовлено восемь таких гаубиц. К марту 1945 г. вермахт располагал семью Н М 1, из них лишь две находилось на фронте, остальные — на складах.

ТТХ гаубиц и мортир большой мощности см. приложение.