Мицубиси Ки-15 и С5М

К началу войны на Тихом океане разведчик Мицубиси Ки-15 был, пожалуй, самым известным японским самолетом, благодаря рекордному перелету в апреле 1937 г по маршруту Япония - Англия. Проектирование Ки-15 началось И июля 1935 г, когда воздушный штаб армейских ВВС заказал "Мицубиси кжоге К.К." спроектировать скоростной разведывательный самолет. Спецификации были подготовлены капитаном Юзо Фуджита и инженером Macao Андо из технического отдела воздушного штаба. Задание определяло максимальную скорость 450 км/ч на высоте 3000 м, продолжительность полета в один час на максимальной скорости при дальности полета в 400 км, взлетный вес не более 2400 кг. Вооружение должно было состоять из одного 7,7-мм пулемета в задней части кабины. Самолет также должен был оснащаться двигателем в 700- 800 л.с., радиостанцией Хи-4 и фотокамерами.

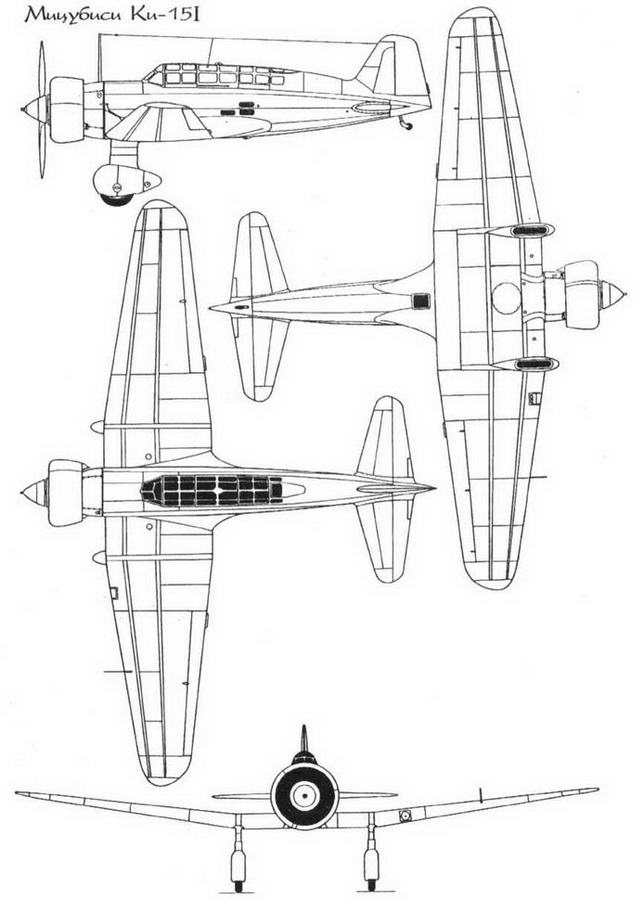

По этому заданию Фумихико Коно вместе с Томио Кубо и Сокичи Мизумо спроектировали свободнонесущий низкоплан с неубирамым шасси в обтекателях под 9-цилиндровый двигатель воздушного охлаждения Накадзима Ха-8, развивавший на высоте 4000 м мощность 750 л.с. Сборка опытного самолета началась в декабре 1935 г. Самолет был готов всего за пять месяцев. Его первый полет состоялся в мае 1936 г. Во время летных испытаний самолет показал хорошие летные характеристики и легко достиг требований задания. Скорость была 481 км/ч на высоте 4050 м. Однако Ки-15 отличался плохим обзором вперед, особенно при взлете и посадке. Кроме того самолет резко терял скорость на виражах. Несмотря на эти недостатки, Ки-15 был хорошо принят армией, и на Мицубиси было заказано серийное производство самолета под обозначением "разведчик армейский тип 97 модель 1" (Ки-15-I). Первый серийный самолет был поставлен в мае 1937 г.

Во время испытаний первого Ки-15 одна из ведущих японских газет "Асахи Симбун" получила разрешение от армии купить на фирме второй опытный самолет. Газета хотела установить рекорд при перелете из Японии в Англию на коронацию Георга VI. Самолет получил гражданскую регистрацию J-BAAI и "гражданское" обозначение "Каригане’М ("Дикий гусь" I). Его закончили 19 марта 1937 г, а 25 марта передали газете уже под именем "Камикадзе". Самолет отличался от боевого варианта только отсутствием фотокамер и пулемета. Летные характеристики самолета были продемонстрированы Западу, когда 6-9 апреля J-BAAI за 94 часа 17 минут и 56 секунд преодолел 15315 км между Тачикава и Лондоном. Чистое летное время заняло 51 час 17 минут и 23 секунды. Средняя скорость на маршруте составила по данным ФАИ 162,5 км/ч. Позже несколько машин Ки-15-I использовалось гражданскими организациями под собственными именами как J-BAAL "Асакадзе" (Утренний ветер) и J-BAAM "Сочикадзе" (Легкий ветерок).

С началом войны в Китае "разведчик армейский тип 97" был одним из первых самолетов, пошедших в бой. Ему противостояла целая "коллекция" различных китайских истребителей, включая Кертиссы "Хок", Глостер "Гладиатор", истребители Поликарпова И- 15бис и И-16. Тем не менее высокая скорость самолета в 480 км/ч позволяла ему успешно действовать в глубине территории Китая, уходя почти от всех китайских истребителей, за исключением, пожалуй, только поликарповского И-16. Почти полная неуязвимость позволяла экипажам Ки-15 обеспечивать японскую армию всеми необходимыми данными о передвижениях противника. Самолет показал хорошую надежность в боевых условиях, только его пилотам не нравился обзор вперед. Несмотря на то, что Ки-15 оправдал самые оптимистичные предположения, менее чем через год после поступления самолета на вооружение начались работы над его улучшенной версией.

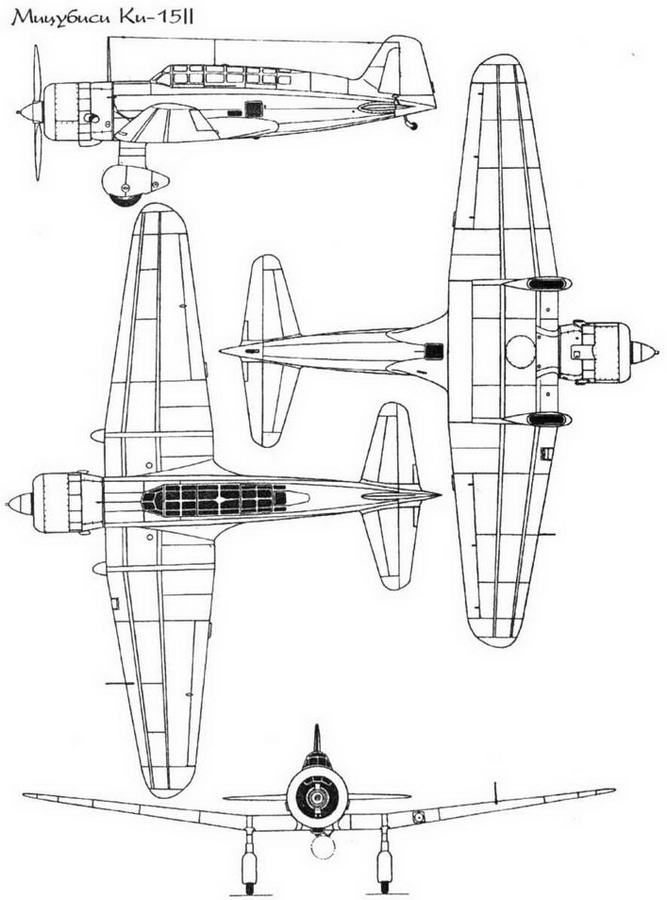

Для нового Ки-15-11 был выбран двигатель Мицубиси Ха-26-I -14-цилиндровый, воздушного охлаждения, который имел меньший диаметр, чем 9-цилиндровый Ха-8, что значительно улучшило обзор с самолета. Первый Ки-15-II с двигателем Ха-26-I был закончен в июне 1938 г и во время испытаний показал максимальную скорость в 510 км/ч - на 30 км/ч больше, чем у Ки-15-I. Несмотря на столь высокие летные данные, самолет был запущен в серию только в сентябре 1939 г под обозначением "разведывательный самолет тип 97 модель 2". По крайней мере два самолета были закончены в почтовом варианте под обозначением "Каригане"-П ("Дикий гусь"-Н). Один из них носил собственное имя J-BAAO - "Амакадзе" (Порыв). Вместе с J-BACL использовался газетой "Асахи Симбун".

Возможность Ки-15 вести разведку в глубине территории Китая привлекла к нему внимание имперского флота, который тогда не имел своего скоростного разведчика и использовал для визуальной разведки истребители "тип 96м везде, где ожидалось противодействие китайской авиации. В результате в 1938 г флот заказал 20 самолетов по образцу Ки-15-II, но с флотской радиостанцией и фотоаппаратом. Самолет получил во флоте обозначение "разведчик морской тип 98 модель 1" или С5М1. Он оснащался двигателем Мицубиси "Цуйсей"-12 мощностью 875 л.с. - флотский вариант Ха-26-I. Еще 30 подобных машин были заказаны в 1940 г под обозначением С5М2. Эта была уже специальная флотская модификация под двигатель Накадзима "Сакае"-12 мощностью 950 л.с. с трехлопастным винтом. Несмотря на более мощный двигатель, С5М2 оказался менее скоростным, чем Ки-15-11, за счет большего взлетного веса и оснащения дополнительным оборудованием.

Наиболее скоростной версией стал Ки-15-111, спроектированный в 1939 г. Два опытных самолета были оснащены двигателями Мицубиси Ха-102 мощностью 1050 л.с. с трехлопастными винтами. Их максимальная скорость достигла 530 км/ч. Однако, к тому времени уже проходил испытания Мицубиси Ки-46, который должен был сменить Ки-15. В результате Ки-15-III так и не пошел в серию. Всего было выпущено 439 самолетов Ки-15.

С началом войны на Тихом океане японская армия и флот продолжали использовать Ки-15-II и С5М2 - они применялись в Юго-Восточной Азии. Один С5М2 из состава 22-й штабной сентай обнаружил 10 декабря в море британские линейные корабли "Принц Уэлльский" и "Рипулс", что привело к последующему уничтожению этих кораблей японской авиацией. Разведчик использовался еще в течение года, но встречи с более скоростными истребителями союзников для самолета без бронезащиты пилота и протектированных баков не оставляли ему никаких шансов выжить. Ки-15 вывели из состава боевых частей, но продолжали использовать в качестве связных или учебных машин, а некоторые машины в конце войны использовались пилотами-камикадзе.

Тактико-технические характеристики Ки- 15-II (Ки-15I).

Тип: двухместный разведчик. Двигатель: "армейский тип 99 модель 1"("армейский тип 94") -14-цилиндровый (9-цилиндровый), воздушного охлаждения, взлетной мощностью 850 (640) л. с. и 900 (750) л.с. на высоте 3600 (4000) м.

Вооружение: один 7,7-мм пулемет "тип 89" на подвижной установке в задней части кабины.

Максимальная скорость: 510 (480) км/ч на высоте 4330 (4000) м.

Крейсерская скорость: (320) км/ч.

Время подъема на высоту: 5000 м - 6,75 (8,5)

мин.

Потолок: (11400) м.

Дальность полета: (2400) км.

Вес: пустого - 1592 (1399) кг, взлетный - 2189 (2033) кг, максимальный - 2481 (2300) кг.

Размеры: размах крыла - 12 м; длина -8,7 (8,49) м; высота - 3,24 м; площадь крыла - 20,36 м2.