1939 —1940

В 1939 году уже мало кто сомневался в окончании эпохи И-16. Даже установка более мощных двигателей М-62 и М-63 не позволила серийному истребителю превзойти рубеж скорости в 500 км/час. Какое-то время считалось, что добиться более высоких характеристик можно с новым двигателем М-64, обладавшим взлетной мощностью 1200-1300 л.с. Конструкторы ожидали появление М-64 (был еще и М-65) вплоть до 1941 года, однако этот двигатель являющейся последней однорядной девятицилиндровой звездой так и не был доведен.

Николай Поликарпов пытался улучшить аэродинамику самолета, заменив полотняную обшивку крыльев фанерной. Летом 1939 года был испытан самолет №1721103, у которого верхняя часть крыла была обшита фанерой толщиной 2,5 мм, тогда же на госиспытании в НИИ ВВС был предъявлен И-16 тип 24 с фанерным покрытием крыла. Последний аппарат летал со скоростью 489 км/ч, что было несколько выше показателей других машин. Однако данный результат приписали двигателю М-63. И хотя деревянная обшивка была рекомендована для производства, в серийных образцах она своего применения не нашла.

В 1939 году были проведены летные исследования И-16, доказывающие что дальнейшее совершенствование истребителя как типа нецелесообразно.

Одна такая работа касалась затягивания истребителей И-16 в пикирование. Происходило это в случае установки стабилизатора на положительные углы атаки. Несколько катастроф заставили провести исследование этого явления. Выяснилось, что И-16 чрезвычайно чуток к изменениям угла установки стабилизатора. В тоже время при нейтральном положении стабилизатора и задней центровке пилоты испытывали чрезвычайно большое давление на ручке. Тот факт, что раньше явление затягивания в пикирование не отмечалось, был связан с постепенным сдвиганием центровки самолета назад, от серии к серии, за счет установки аккумулятора, щитков, бронеспинки и радио. На некоторых машинах значение центровки уже достигало значений 35% САХ. Дополнительный пикирующий момент создавали неубираемые лыжи.

Проведенные в начале 1939 года испытания показали, что зона полной неустойчивости при пикировании начинается между 32-33% САХ при убранном шасси. Опасность явления была весьма велика, летчик-испытатель капитан Таборовский, занимающийся этими рискованными полетами погиб. Его машина №1021101 врезалась в землю при значении САХ 33,6% и угле установки стабилизатора +2°. В результате, значение центровки для всех эксплуатируемых машин было ограничено 33%, а о неустойчивости И-16 в полете, наконец, было сказано как о недостатке. Мнение пилотов было единогласно — машина обладает лучшими летными качествами с передней центровкой. В случае с И-16 все беды упирались в неудовлетворительную компоновку самолета, летчик летающий на нем приучался к неправильному пилотированию, о полете с «брошенной» ручкой не могло идти речи, а ведение прицельной стрельбы из неустойчивой машины являлось весьма непростым делом.

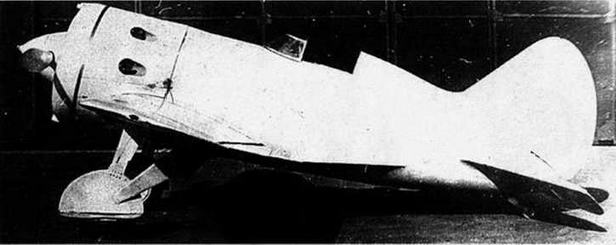

Опытный И-16 тип 24 с нестандартным обтекателем воздушного винта и фанерной обшивкой крыльев.

Experimental I-16 type 24 with non-standard spinner cone and plywood wing skin.

Еще одна работа, получившая название «Определение усилий на ручке от руля высоты, элеронов и на педалях от руля направления И-16» была проведена летом 1939 года в ЦА- ГИ. Летчик-испытатель Станкевич, осуществивший эти летные исследования в качестве выводов записал следующее: «Вследствие неустойчивости самолета даже небольшие продольные усилия «от себя», порядка 4-5 кг на установившихся режимах полета для летчика неприятны (утомляется рука). На фигурах возникают резкие перепады давления на ручку, неприятные для летчика. Открытые щитки ухудшают продольную устойчивость и увеличивают усилия «от себя». При открытии щитков самолет кабрирует, при уборке резко проваливается и имеет тенденцию к пикированию. ...При переходе на большие углы атаки неустойчивость резко возрастает.... При разбеге самолет долго не поднимает хвост, ручку приходится с большими усилиями отдавать от себя. ...При высоком выравнивании сваливается на правое крыло, эффект элеронов для парирования сваливания недостаточен.» Невеселые эти выводы были верными, однако даже самые строгие придирки к «старичку» И- 16 не смогли бы исправить положение. Хотя авиазаводу №21 решением правительства было поручено в 1940 году освоить производство нового истребителя И-180, однако именно производство И-16 достигло в этом году наивысшего результата. В 1940 году варианты истребителя выпускались в следующей комплектации:

тип 18 М-62 с ПБ

тип 24 М-63 без ПБ

тип 24 М-63 с ПБ

тип 24 М-63 с PC

тип 24 М-63 с ПБ и РСИ-3

тип 24 М-63 с PC и ПБ

тип 27 М-62 с ПБ

тип 28 М-63 с ПБ

тип 28 М-63 без ПБ ПБ — подвесные бензобаки

тип 28 М-63 с П Б и РСИ-3 PC — реактивные снаряды

тип 15 М-25В (УТИ-4/ РСИ-3 — радиостанция

Начиная со второй половины года авиазавод взамен этого «винегрета» перешел на выпуск последней модификации И-16, обозначенной как тип 29. 29-й тип стал воплощением работ по стрелковому вооружению, проведенных в 1939 году, и имел в дополнение к двум синхронным ШКАСам крупнокалиберный пулемет БС, размещенный между нишами шасси. Крылья свободные от пулеметов, в 29-м типе имели стандартные установки на шесть PC и два подвесных фибровых бака. Всего за 1940 год было выпущено 2210 И -16, которые распределились по типам следующим образом:

тип 18 и тип 24 —760

тип 28 — 277

тип 25 (И-180/ —I

тип 29 - 570

тип 15 (УТИ-4) -600

Два самолета тип 29 не вошли в количество переданных заказчику, и были переданы на испытания до полного износа. Еще 125 самолетов (45 тип 15 и 80 тип 29) были закончены, но не сданы и перешли в план 1941 года. Кроме этого на заводе было изготовлено 7590 подвесных бензобаков из фибры, 165 комплектов деталей для оборудования самолетов, находящихся в частях, радиостанциями РСИ-3. 294 комплекта деталей было изготовлено для переоборудования в частях машин тип 10 на тип 18 путем установки двигателей М-62 взамен М-25В.

1940 год стал последним годом официального серийного производства И-16. Уже начиная с IV квартала этого года, последняя модификация истребителя, И-16 тип 29 была снята с плана, а начиная с декабря, завод №21 начал производство истребителя ЛАГГ-3, получившего заводской индекс тип 31. Здесь уместно дать справку по делам авиазавода №21. Николай Поликарпов в 1939-1940 году безуспешно пытался организовать производство в Нижнем Новгороде И-180. Так как машина эта оказалась прямо-таки «заговоренной» (причины называть бессмысленно, ибо они находятся гораздо выше логического понимания), серия не состоялась. В 1940 году планировалось поначалу выпустить десять И-180, затем это количество увеличили на 20 самолетов. В феврале эти 20 из плана изъяли, а в июле вновь последовал приказ из наркомата авиапромышленности на 110 таких истребителей. В результате, на заводе имелось на начало 1941 года семь незаконченных И-180, которые никто собственно заканчивать и не собирался, ибо еще в сентябре 1940-го года И-180 был окончательно снят с плана производства. После последнего решения предполагалось строить здесь истребитель Пашинина— И-21 (тип 21), за ним предполагался И-200(МИГ- 1), который не менее быстро был заменен ЛАГГ-3. На последнем чехарда, наконец, закончилась и уже в декабре на заводе мастерили оснастку ЛАГГа. Был этот истребитель конструктивно выполнен на 36% из дерева (у И-16 деревянных деталей конструкции было 10%) и поразительным образом подтверждал стародавнее утверждение Поликарпова, что в российских условиях самолет для войны должен строиться из российского дерева. В такой вот обстановке на авиазаводе №21 потихоньку заканчивали производство И-16. Машин тип 29, согласно заводского отчета в 1941 году изготовили 80 (это были оставшиеся с 1940 г.), УТИ-4 — 256. Общая цифра выпуска составила 336 самолетов. Далее из цехов авиазавода №21 на аэродром выкатывали только ЛАГГи.

Михаил Якушин у своего И-16. (ЦГАКФД)

Michael Yakushin in front of his I-16.

«Красная пятерка» майора Якушина. М.И. Якушин крайний слева, 18 августа 1939 г. (ЦГАКФД)

The “Red Five" demonstration team leading by M.Yakushin (extreme right).

Подполковник В.И. Клевцов, участник пилотажной группы у И-16 тип 10 N«1021242. Виден ремень для поднятия хвоста самолета накинутый на фюзеляж. (ЦГАКФД)

Lt. Col. V.KIevtsov — the member of the I-16 air demonstration team. The aircraft is the I-16 type 10 (serial 1021242). Note the belt for tail lifting.

Коммисар эскадрильи Л.И. Яковенко, апрель 1940 г. (ЦГАКФД)

Squadron Comissar L.Yakovenko.

13 ОАЭ Балтийского флота, 1940 г. И-16 тип 10. (ЦГАКФД)

Mission discussion in 13th fighter squadron of Baltic Fleet in 1940. Note the I-16 type 10.

Предполетный инструктаж в авиачасти КБФ в августе 1937 г. И-16 тип 5 оборудованы фотокинопулеметами СЛ17. (ЦГАКФД)

The pilots of the Navy aviation unit at the mission briething. Note the I-16 type 5 fitted with SL17 gun camera pod.

Летчики у самолета И-16 тип 5, конец 30-х годов. (ВДмтриев)

Pilots near the I-16 type 5 in the late thirties.

Ст л-т Лысенко, декабрь 1939 г.. Бел. ОБО. (ЦГАКФД)

Maj. Lt. Lysenko. Belorussian Military District. December 1939.

Учебная тревога. Лето 1938 г., авиачасть КБФ. И-16 тип 10 и тип 17. (ЦГАКФД)

Training alarm in summer 1938. Baltic Fleet aviation unit. Note the type 10 and type 17I-16 fighters.

Перед полетами. Авиачасть КБФ. И-16 тип 17 и заправщик БЗ-35. (ЦГАКФД)

Pre-flight instructions in Baltic Fleet fighter unit. Note the I-16 type 17 and B2-35 tanker.

Ct. л-t ГСС Ф.И. Шинкаренко. период войны с Финляндией, зима 1939-40 гг. (ЦГАКФД)

1st leutenant F.l. Shinkerenko in front of his I-16, 1939-40.

13-я отдельная отдельная авиаэскадрилья ВВС Балтийского Флота. 1940 г. (Г.Петров).

13-en Special Squadron of Baltic Fleet. 1940.

The I-16 type 29.