Японские луки

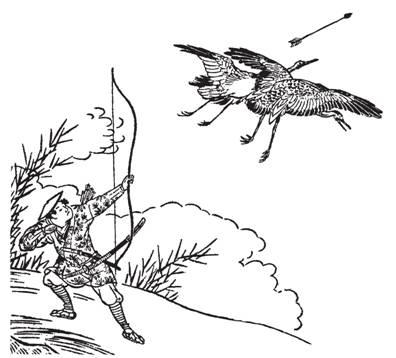

Японская культура развивалась под сильным китайским влиянием. Интенсивные культурные и торговые связи между двумя странами начали складываться в период династии Тан (618-906 н. э.), принесший в страну мир и процветание, и не могли не затронуть конструкцию различных видов вооружения. Так, у древних японских мечей обнаруживается явное сходство с изделиями из Северного Китая и Кореи. В стихотворении японской императрицы Суико (593-629 н. э.) восхвалялись «украшения из провинции Хэга, что касается сабель, то лучшими были добрые лезвия из Куре (Китая)!». В японском фольклоре сохранились многочисленные сюжеты о подвигах китайских лучников. Они сбивали гусей, летевших выше облаков, прицеливаясь только на крик птицы.

Большая часть древних японских составных луков по конструкции аналогичны китайским образцам. В Императорской сокровищнице в Токио хранится пара огромных серебряных литавр, датированных 8 марта 767 г. и покрытых гравированными изображениями конных лучников, охотящихся на кабана и оленя. Они используют составные луки с длинными «ушами» явно азиатского типа.

В некоторых коллекциях находятся несколько цельных длинных прямых луков, изготовленных из дерева катальпа или цуки и датируемых тем же периодом. На некоторых луках сохранились следы обвязки. В 764 г. в хранилище находились порядка сотни луков, изготовленных из бересклета и других пород дерева.

По мере ослабления влияния династии Тан японцы стали стремиться к проявлению самобытности в изготовлении практически всех видов оружия, пока наконец не сосредоточились на длинных тонких луках из бамбука. Монгольское вторжение 1274-1281 гг. привело к появлению более мощных и более коротких составных луков, бытовавших на континенте, и в последующее время японцы продолжили изготавливать луки указанного типа.

Обучение стрельбе из лука считалось обязательной частью образования представителя знати, прежде всего тренировали навыки стрельбы с движущейся лошади. Даже после распространения ручного огнестрельного оружия лук продолжал рассматриваться как главное оружие охоты и воспринимался в качестве такого вплоть до второй половины XIX в.

Японские луки мало различались по длине, но по конструкции их можно разделить на пять основных групп:

маруки – плоские деревянные луки;

сигэтоюми – луки, обмотанные ротангом;

банкуи – луки караульных;

ханкуи – укороченные луки;

хокоюми – луки для стрельбы дротиками.

Первые две разновидности считаются типично японскими, по форме они длинные и изящные, от 7 до 9 футов (от 2 до 2,7 м) в длину (рис. 58). Обычно их ширина доходила до 1 дюйма, они имели круглое сечение по всей длине и почти не украшались. Сигэтоюми, или составные луки, изготавливались из планок каких-либо лиственных деревьев (тутового дерева, сумаха или вишни), укрепленных полосками бамбука, причем кора образовывала внешнюю сторону. Такой трехслойный лук укреплялся обмоткой из колец ротанга. Как и меч, лук имел собственное имя и являлся предметом специального культа.

При натяжении тетивы лук приобретал небольшую кривизну. К отличительным особенностям именно японского лука можно отнести также положение захвата, который размещался не посередине, а примерно на трети длины лука снизу, приспосабливаясь таким образом к низкорослому японскому лучнику, который стрелял со спины лошади или с коленей. Над захватом располагалось одно из ратанговых колец (нигири), использовавшееся как прицельное приспособление.

Лук банкуи был примерно вдвое меньшего размера и использовался прежде всего для стрельбы со спины лошади. К этой же группе относились ханкуи, или церемониальные луки для караула, в основном имевшие декоративное, а не практическое применение.

Самым сложным по устройству был хокоюми, представлявший собой усовершенствованный вариант древнего китайского составного лука. Нередко он усиливался металлическими пластинами. Из него стреляли небольшими дротиками (юмияри) длиной примерно 3-4 дюйма. Чтобы при выстреле тетива не соскакивала, на концах делались специальные выемки с роговыми накладками.

Поскольку длинные луки легко натягивались до уха, что соответствовало японской традиции, японские стрелы были гораздо длиннее европейских и имели крупные наконечники, внешне мало отличавшиеся от наконечников дротиков.

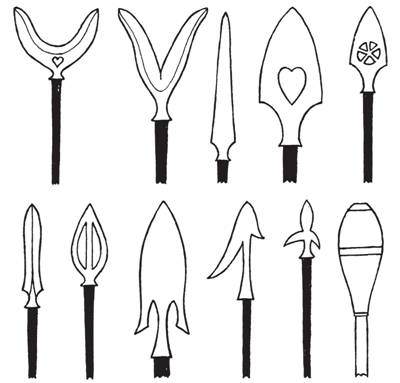

Наверное, известная толика истины содержится в историях о великане-лучнике Тамитомо (1139-1170), который использовал лук длиной в 8 футов и 9 дюймов (более 2,5 м). Рассказывают, что он затонул, когда погрузился в маленькую лодку всего лишь с одной тяжелой стрелой. Изготавливавшиеся из металла японские наконечники для стрел (янонэ) отличались невероятным разнообразием форм и размеров (рис. 59), и все же их можно объединить в четыре основных класса.

Тогари-я – в данном классе головок для стрел отмечается широкое разнообразие форм от длинных заостренных пикообразных головок до широких плоских в виде сердечек. Большинство из них покрывались резьбой.

Янаги-ха – самая распространенная форма головок для стрел, грубая копия листа ивы, формы и пропорции существенно различались, длина варьировалась от 3 /4 дюйма до 2,5 дюйма.

Каримата – головка, похожая на европейский тип с вилообразными, остро заточенными зубцами. Ширина колебалась от 1 до 6 дюймов.

Ватакуси – ланцетовидная головка с обратными зубцами. Дословный перевод названия «разрывающая плоть», ибо данная головка могла нанести тяжелую рану.

Рис. 58. Японский лучник. По гравюре Морикуни (1729). Отметим длинный лук, который поворачивается в руке так, что веревка покоится на задней стороне запястья

Внутри перечисленных четырех типов было множество вариантов, имевших свои собственные названия. Так, среди тогари-я отмечается головка для стрелы, называвшаяся ринзэцу (драконий язык). Отметим также омодаке (водяной подорожник), наносивший сильные увечья. Большие головки для стрел покрывались изысканными узорами и стихотворными строками. Очевидно, что они предназначались в качестве подношений.

Мы не описываем кабура-я – деревянные стрелы с утолщенной головкой с отверстиями, издававшими в полете свист, поскольку они не использовались для охоты. Вместе с тем обратим внимание на кихоко – расплющенную деревянную головку, применявшуюся в охоте на собак (инуои) – отвратительном развлечении, введенном в XII в. императором Тобой. Во время охоты собаку выпускали внутрь огороженной площадки, где она становилась мишенью для конных охотников, перемещавшихся по периметру.

Чтобы разместить столь разнообразные виды стрел, разработали огромное количество разновидностей колчанов, многие из них отличались изящной отделкой и предназначались для чиновников, стражей и парадов. Колчан для охоты (кари-йебира) представлял собой сплетенный из тонкого бамбука короб, набитый стрелами. Для большей прочности бамбуковую основу обшивали деревянными планками. Еще один тип охотничьего колчана, изображенный на многочисленных портретах охотников, – уцобу – цилиндрической формы короб, покрытый снаружи мехом или кожей с отверстием спереди в нижней части. Один из самых коротких японских луков изготавливался из кости кита и был всего лишь в 2-3 фута длиной, часто его переносили в открытом покрытом лаком футляре риманку вместе со стрелами.

Отметим, что японские приемы стрельбы из лука сильно отличались от китайских. Лук надо было держать легко, «как будто боясь разбить воображаемое яйцо», так что после выстрела он сильно раскачивался, и тетива могла достаточно ощутимо ударить по левой руке с тыльной стороны.

Японские лучники постоянно находились в поиске приемов идеальной стрельбы и деликатного управления луком, что отражалось и в указаниях по стрельбе, где говорилось следующее: «Лук никогда не должен знать, когда будет выпущена стрела… сам же лучник не должен знать, когда вылетит стрела… такой выстрел, как считают, вызывает только долгий звук за собой… стрела перемещается так же легко, как дыхание, и действительно кажется живой».

Рис. 59. Японские стрелы. Верхний ряд: две вилкообразные головки (каримата), головки копья в виде сердца (тогари-я). Нижний ряд: две головки в виде листа ивы (янаги-ха), трехзубая (ватакуси), утолщенная головка (кихоко)

Японцы использовали и монгольскую методику пуска стрелы, когда кольцо для большого пальца замещалось разновидностью рукавицы для стрельбы (югакэ) с подбитым рифленым большим пальцем. Для более официальных случаев использовали специальные нарукавники (юготэ) и доспехи для груди (томо). Несмотря на большую величину, длинные японские луки не могут сравниться по мощности с более короткими составными луками, ибо из них не удавалось выстрелить дальше чем на 200 ярдов.