1.4 Устройство и работа пистолета-пулемета

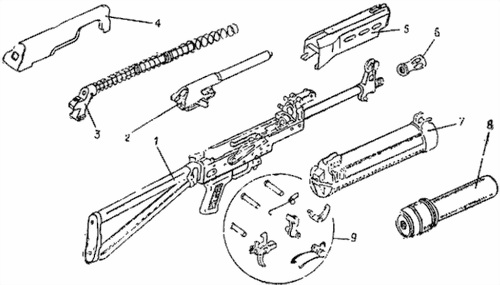

Пистолет-пулемет, в соответствии с рисунком 7, состоит из ствола со ствольной коробкой и прикладом, затвора, возвратного механизма, ствольной накладки, пламегасителя, магазина, крышки, ударно-спускового механизма.

В зависимости от исполнения, пистолет-пулемет может быть укомплектован съемным глушителем, наворачиваемым на дульную часть ствола вместо пламегасителя.

1 — ствол со ствольной коробкой и прикладом; 2 — затвор; 3 — возвратный механизм; 4 — крышка; 5 — ствольная накладка; 6 — пламегаситель; 7 — магазин; 8 — глушитель; 9 — ударно-спусковой механизм

Рисунок 7 — Основные части и механизмы пистолета-пулемета «Бизон-2»

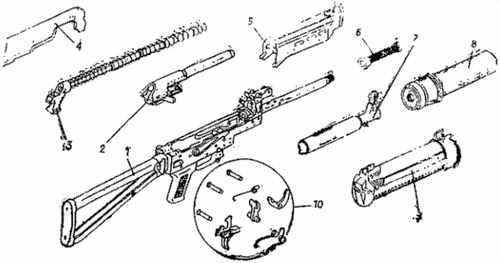

Пистолет-пулемет, оснащенный глушителем, имеет некоторые отличия в конструкции. Он, в соответствии с рисунком 8, состоит из ствола со ствольной коробкой и прикладом, затвора, возвратного механизма, ствольной накладки, глушителя, расширительной камеры, сетчатого рулона, магазина, крышки, ударно-спускового механизма.

Работа автоматики пистолета-пулемета основана на принципе использования энергии отдачи свободного затвора.

При выстреле пороховые газы давят на дно гильзы. Затвор вместе с гильзой движется назад, но, так как его масса значительно больше массы пули, сдвиг затвора к моменту вылета пули из канала ствола незначителен и разрушения гильзы под действием давления пороховых газов не происходит. После вылета пули из канала ствола затвор движется назад по инерции.

При отходе назад затвор извлекает из патронника гильзу и с помощью отражателя выбрасывает ее из ствольной коробки. Одновременно затвор сжимает пружину возвратного механизма и взводит курок. Курок становится на взвод автоспуска или на шептало одиночной стрельбы (в пистолетах-пулеметах с полуавтоматическим режимом стрельбы);

1 — ствол со ствольной коробкой и прикладом; 2 — затвор; 3 — возвратный механизм; 4 — крышка; 5 — ствольная накладка; 6 — сетчатый рулон; 7 — расширительная камера; 8 — глушитель; 9 — магазин; 10 — ударно-спусковой механизм

Рисунок 8 — Основные части и механизмы пистолета-пулемета «Бизон-2» с глушителем

В пистолете-пулемете ПП-19 при стрельбе патронами 9?18 и в пистолете-пулемете ПП-19-02 после выстрела затвор не доходит до крайнего заднего положения, так как вся энергия затвора поглощается возвратным механизмом. Отсутствие удара затвора в крайнем заднем положении в ствольную коробку обеспечивает повышение устойчивости пистолета-пулемета при автоматической стрельбе.

В переднее положение затвор возвращается под действием возвратного механизма, при этом он досылает патрон в патронник и закрывает канал ствола. В конце движения в переднее положение затвор поворачивает автоспуск и выводит шептало автоспуска из-под взвода курка (кроме пистолетов-пулеметов с полуавтоматическим режимом стрельбы).

Если переводчик установлен на автоматическую стрельбу, то стрельба будет продолжаться до тех пор, пока нажат спусковой крючок и в магазине есть патроны.

Если переводчик установлен на одиночную стрельбу, то при нажатии на спусковой крючок произойдет только один выстрел. Для того чтобы произвести следующий выстрел, необходимо отпустить спусковой крючок и нажать на него снова.