Проекты Джевецкого (1887-97 гг.)

Первый проект (1887 г.)

В 1887 г. С. К. Джевецкий предложил российскому морскому ведомству проект подводной лодки надводным водоизмещением 55 тонн и подводным — 63 тонны. Длина ее составляла 18 метров, ширина 2,3 метра, высота от киля до верхней палубы 4 метра.

Движение на поверхности должна была обеспечить паровая машина мощностью 300 лошадиных сил (скорость до 15 узлов), под водой — электромотор мощностью 100 «лошадей» (скорость до 10 узлов), работавший от аккумуляторной батареи из 400 элементов[96]. Паровой котел отапливался нефтью. Расчетная дальность плавания полным ходом в надводном положении предполагалась в 600 миль, под водой на электромоторе — 30 миль.

Лодка имела двойной корпус (с промежутком между обшивками в 20 см), рассчитанный на глубину погружения до 20 метров. Вооружение составляли 2 рамочных торпедных аппарата конструкции Джевецкого (боекомплект 4 торпеды). Численность экипажа планировалась в пределах 8-12 человек.

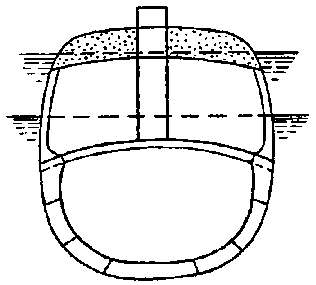

Разрез «водобронного миноносца»

Морской технический комитет отклонил этот проект, хотя он представлял незаурядное достижение инженерной мысли. В 1892 г. Джевецкий переделал его и позже выставил на конкурс во Франции.

Проект 1892 г.

В 1896 году Джевецкий представил свой вариант проекта 1892 года на конкурс французского морского министерства. И получил за него вторую премию, которую при желании можно считать первой, так как первую премию не дали никому.

Он представлял собой увеличенный в габаритах и немного измененный в деталях предыдущий корабль. Водоизмещение по проекту составляло 190 тонн. Две паровые машины Лаваля должны были обеспечить 15-узловый надводный ход в течение 48 часов (720 миль).

Паровые котлы были предназначены для жидкого топлива.

Расчетная скорость под водой на электромоторах планировалась в 10 узлов. Вооружение — 4 рамочных торпедных аппарата по бортам субмарины.

Бросается в глаза то обстоятельство, что этот «миноносец» Джевецкого в ряде отношений предвосхитил «Нарвал» Лобёфа. Уж не «содрал» ли француз замысел Джевецкого, подобно тому, как раньше это сделал Губэ?

Сам Лобёф всегда относился к Джевецкому с большим уважением. В частности, на страницах его книги «Sous-marins et submersibles», изданной в 1915 году, содержится немало реверансов в адрес этого изобретателя.

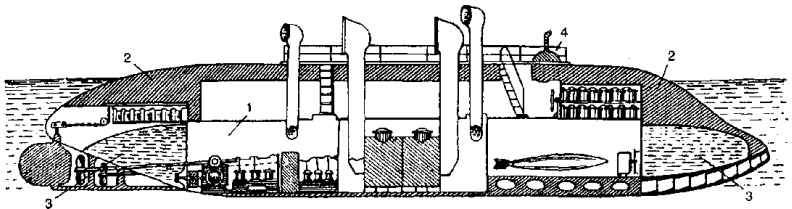

«Водобронный миноносец» Джевецкого. 1 — основной корпус, разделенный на 5 отсеков; 2 — надстройка, заполненная пробкой; 3 — балластные цистерны; 4 — бронированная боевая рубка.

Проект 1897 г.

Джевецкий, при участии инженера-судостроителя (будущего академика) А. Н. Крылова (1863–1945), разработал проект полуподводного миноносца, представлявший развитие двух предыдущих проектов.

По замыслу конструктора, корабль состоял из двух частей: основного стального корпуса (разделенного на 5 отсеков), и расположенной над ним узкой деревянной надстройки. Промежуток между нижним стальным и верхним деревянным корпусами заполнялся пробкой и служил своеобразным «поплавком».

Для перехода в «водобронное» положение следовало принять в балластные цистерны 60 тонн забортной воды. Затем открыть отверстия в надстройке у ватерлинии, чтобы вода заполнила межпалубное пространство и на поверхности осталась бы только верхняя палуба с артиллерийским вооружением.

В таком положении все жизненно важные части «водобронного миноносца» защищал почти двухметровый слой воды. По мнению автора, это делало его неуязвимым при артиллерийском обстреле. Для проверки правильности данной идеи был построен отсек, копирующий среднюю часть стального корпуса. По нему в 1902–1903 гг. крейсеры «Аврора» и «Паллада» стреляли с различных дистанций. Испытания показали надежную защиту корпуса от 75-мм и даже 152-мм снарядов.

Основные характеристики «водобронного миноносца»: длина 76 м; ширина 7,8 м; осадка в надводном положении 4,4 м; при «водобронном погружении» 5,8 м; водоизмещение 550 тонн.

Комбинированная (пароэлектрическая) силовая установка выглядела так: 3 паровые турбины системы Рато мощностью по 2000 л.с. каждая питались паром от 8 котлов на жидком топливе.

Гребной электродвигатель работал от аккумуляторной батареи, расположенной в водонепроницаемой выгородке надстройки. Новшеством являлось использование гребного электродвигателя (в надводном и «водобронном» положении) с приводом от турбины в качестве электрогенератора для зарядки аккумуляторной батареи.

Расчетная скорость хода (как и раньше, явно завышенная) в надводном положении составляла 25 узлов, при «водобронном погружении» 20 узлов, под водой 15 узлов. Дальность плавания: экономическим 14-узловым ходом 2000 миль, полным ходом около 500 миль. Вооружение состояло из двух трубных торпедных аппаратов (боекомплект 6 торпед), двух 47-мм пушек и двух пулеметов на верхней палубе надстройки. Экипаж насчитывал 20 человек.

Этот проект получил одобрение Российского морского ведомства, однако реализован не был, хотя изобретатель дорабатывал его в течение 5 лет.

![Боевой товарищ [Лошадь и уход за ней]](https://arsenal-info.ru/img/3012592999/cover.jpg)